Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Commissie voor de Keuring van Films (Komisi Penilaian Film) atau KPF pada 18 Maret 1916 untuk menyensor film yang akan diputar di Hindia Belanda, dengan tujuan mengendalikan informasi dan mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan kepentingan kolonial.

Kebijakan penerapan kegiatan sensor film dalam masa kolonial diawali dengan penetapan Ordonansi Film Tahun 1916 (Film Ordonanntie 1916) dalam Staatblad (Lembar Negara) van Nederlaandsch Indie Nomor 276 tanggal 18 Maret 1916 yang di dalamnya berisi ketentuan tentang pengawasan pertunjukan film di bioskop dan berisi ketetapan tentang pembentukan Komisi Penilaian Film (KPF). Komisi ini bertugas mengadakan pengawasan sekaligus melakukan pemotongan terhadap film-film yang beredar yang tidak sesuai dengan politik penjajahan.

Pemerintah Kolonial menetapkan bahwa kerja KPF adalah menggunting film yang dikategorikan sebagai film-film yang dianggap merusak kesusilaan umum, ketentuan umum, atau menjadi sebab dari munculnya gangguan umum yang dapat berpengaruh pada lingkungan. Kriteria mengenai apa saja yang dianggap merusak kesusilaan umum, ketentuan umum, atau gangguan umum tidak ada, namun diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk menguatkan pelaksanaan kerja dari KPF, maka disetujui adanya ganjaran hukuman kepada mereka yang memutar film tanpa sensor.

Dibentuknya Komisi Penilaian Film pada masa kolonial Belanda tahun 1916 menjadi titik awal pelaksanaan sensor film bumi Nusantara. Kegiatan itu berlanjut pada masa Jepang dengan konsep, strategi dan kebijakan yang berbeda dengan masa kolonial Belanda. Penerapan kebijakan sensor film berlanjut setelah Indonesia menjadi bangsa merdeka.

Ketua Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Soitji Oja menjelaskan bahwa semua naskah dan hasil rekaman dalam pembuatan film harus disensor oleh Sendenbu atau Badan Propaganda terlebih dahulu.

Dalam rangka mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia, seluruh film yang dipertunjukkan harus sesuai dengan strategi Pemerintah Jepang. Langkah yang dilakukan adalah melarang film-film Amerika dan Inggris dipertunjukkan kepada umum. Film-film yang boleh beredar hanyalah film-film yang memotivasi kepercayaan dan dukungan terhadap misi Pemerintah Militer Jepang.

Sensor pada masa itu dilaksanakan langsung oleh pihak militer. Keberadaaan Komisi Penilaian Film (KPF) yang dibentuk Belanda tidak diindahkan lagi. Film mendapatkan pengawasan yang ketat di bawah Sendenbu. Kebijakan yang ditetapkan oleh Sendenbu adalah film yang boleh ditayangkan hanyalah film-film yang menggambarkan kehebatan militer Jepang dan film tentang budaya dan moral khas bangsa Jepang. Untuk mengisi materi film yang akan diputar di bioskop karena film Amerika dan Inggris dilarang masuk, Jepang mendirikan perusahaan film yang bernama Jawa Eigha Kosha pada September 1942 dan berubah nama menjadi Nippon Eiga Sha pada April 1943. Perusahaan ini gencar memproduksi film-film propaganda.

Karena produksi film dimonopoli oleh Nippon Eiga Sha dan film-film itu dibuat dan diedarkan oleh Jepang, maka praktik sensor sudah melekat dan bersifat internal di lingkungan Nippon Eiga Sha itu sendiri. Di masa pendudukan Jepang film berubah menjadi alat propaganda yang dapat menumbuhkan pemikiran kritis di benak penontonnya, karena isi film propaganda itu tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari dimana masyarakat hidup dalam kesulitan yang sangat serius.

Periode ini ditandai sebagai era perjuangan kemerdekaan. Dalam era perjuangan ini, Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan semula berpusat di Batavia (Jakarta), karena situasi pergolakan politik dan militer, membuat Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta.

Dalam masa perjuangan di daerah yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia, film dianggap unsur penting sebagai alat perjuangan. Betapa pentingnya film menurut pandangan para pemimpin bangsa adalah kenyataan pada tanggal 10 September 1946 pemerintah menetapkan berdirinya Komisi Pemeriksaan Film yang anggotanya terdiri dari Ali Sastroamidjojo, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Soebagio, RM Soetarto, Usmar Ismail, Soemardjo, Anjar Asmara, Djajeng Asmara dan Rooseno.

Sebulan setelah Komisi Pemeriksaan Film terbentuk, Sri Sultan Hamengku Buwono DC mengumukan pembentukan Badan Sensor. Kewajiban Badan Sensor ialah menyensor segala macam penerbitan, siaran, percetakan, poster, plakat, semboyan, potret, klise, sandiwara, surat dan lain-lain. Tindakan ini bukan untuk melemahkan kebebasan rakyat, melainkan untuk menjaga agar segala sesuatu itu jangan sampai menimbulkan salah paham, kekacauan, provokasi, dan segala sesuatu itu berdasarkan nasionalistis dan bertujuan membantu berdirinya Republik Indonesia. Tujuan pembentukan Badan Sensor gaya Jogjakarta bersifat umum dan lebih menitik-beratkan masalah keamanan dan ketertiban secara umum, sedangkan tujuan berdirinya Komisi Pemeriksaan Film karena pemerintah menganggap film sebagai alat politik yang harus dipelihara dengan baik agar jangan bertentangan dengan paham rakyat.

Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. Pada masa ini urusan perfilman termasuk penyensoran film berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP & K).

Panitia Pengawas Film adalah instansi pemerintah yang dibentuk pada 21 Maret 1950, sebagai ganti Film Ordonnantie zaman Belanda. Karena termasuk bagian Kementerian Dalam Negeri maka para anggotanya, yang waktu itu berjumlah 32 orang diangkat oleh Kementerian tersebut. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai kalangan dan golongan, misalnya golongan pendidikan, keagamaan, ketentaraan, kepolisian, dsb. Kewajibannya mengawasi segala macam film, baik dari luar, maupun dari dalam negeri.

Seiring terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 1951 pada tanggal 28 November 1951 mengenai peralihan urusan pengawasan film dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian PP & K, karena titik berat urusan itu oleh Pemerintah Indonesia diletakkan pada hubungannya dengan soal pendidikan masyarakat. Menyusul kemudian Surat Keputusan Menteri PP & K Prof. Bahder Djohan No. 40439/ tanggal 3 November 1952 yang menginstruksikan Panitia Pengawas Film untuk menambah ketentuan Film Ordonnantie 1940 dengan melarang isi film yang bersifat menganjurkan perang, mendatangkan pengaruh buruk bagi kesusilaan dan nilai prajurit, melanggar asas kesatriaan, memperlihatkan usaha untuk merobohkan pemerintah sendiri, serta memperlihatkan bahwa sesuatu tujuan dan maksud baik maupun buruk dapat dicapai dengan memakai kekerasan yang menggunakan senjata secara berlebihan dan berulang-ulang.

Menteri PP & K Prof. Bahder Djohan segera me-reshuffle susunan anggota Panitia Pengawas Film dengan menempatkan banyak eksponen pendidikan, kebudayaan, agama dan wanita dalam susunan Panitia Pengawas Film, bahkan Ketua Panitia Pengawas Film adalah seorang wanita, yaitu Ny. Maria Ulfah Santoso. Prof. Bahder Djohan juga memasukkan unsur minoritas dalam Panitia Pengawas Film yaitu wakil dari keturunan Arab, Cina dan Belanda. Susunan Panitia Pengawas Film terdiri dari 30 orang anggota.

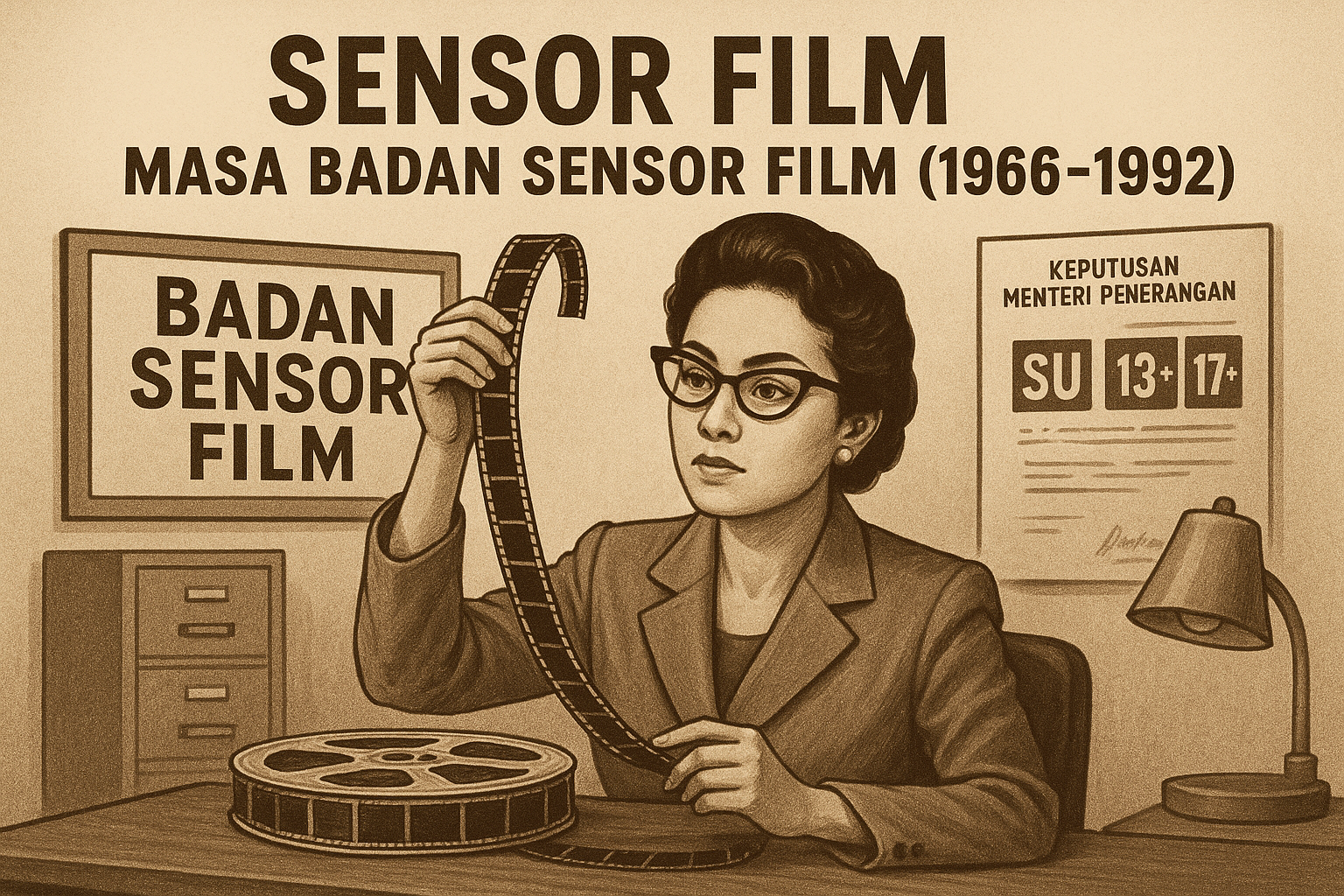

Setelah Nyonya Maria Ulfah Santoso digantikan posisinya sebagai Ketua Panitia Pengawas Film pada tahun 1961 oleh Nyonya Utami Suryadharma, Panitia Pengawas Film kemudian dikenal dengan nama Badan Sensor Film.

Berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan (Kepmenpen) No.58/B/Kep/Menpen/1973 tanggal 27 Juli 1973, Badan Sensor Film ditetapkan sebagai Badan Penyensor Pemerintah atas film yang diedarkan/dipertunjukkan kepada umum di wilayah Indonesia maupun yang akan diekspor. Dalam melaksanakan tugas, BSF berpegang pada ideologi negara Pancasila, UUD 1945, Tap MPRS No. XXVII Tahun 1966, Garis Kebijaksanaan Pemerintah dalam hal ini pedoman dasar yang digariskan oleh Menteri Penerangan dan Tata Kerja yang ditetapkan oleh Menteri Penerangan.

Anggota BSF berjumlah 45 orang termasuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris dengan masa jabatan dua tahun dan dapat diangkat kembali, terdiri atas wakil-wakil instansi pemerintah dan golongan yang mencerminkan potensi nasional, termasuk potensi perfilman. Saat itu sudah ditentukan klasifikasi usia, yaitu Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas, dan 17 tahun ke atas. Dalam pelaksanaan penyensoran film, BSF berpedoman pada unsur, tema, keagamaan, sosial-budaya, politik, ketertiban umum, yang dalam menerapkannya tidak secara kaku dan berdasarkan pertimbangan pikiran sehat dan dewasa dengan melihat kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Kepmenpen No.44/SK/M/1968, tugas Badan Sensor Film adalah menyensor semua film dengan segala jenis dan ukuran yang akan dipertunjukkan di Indonesia dan yang akan diekspor ke luar Indonesia, serta melakukan penyelidikan-penyelidikan tentang segala sesuatu mengenai film dan hubungannya dengan masyarakat dan bangsa. Dalam menguji, meneliti/menyensor film berdasarkan kriteria penyensoran dengan dasar tema, visualisasi dan dialog yang mengandung unsur-unsur keagamaan, sosial politik, kebudayaan, kesusilaan, dan keamanan.

Badan Sensor Film berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) sejak keluarnya PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan (Kepmenpen) Nomor 216/Kep/Menpen/1994.

Perangkat produk hukum yang menjadi landasan keberadaan/eksistensi dan kebijakan umum serta kebijaksanaan teknis LSF adalah UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman, PP No.7 Tahun 1994 tentang LSF, surat Kepmenpen Nomor 216/Kep/Menpen/1994 jo Nomor 277 Tahun 1999 tentang Tata Kerja LSF dan Tata Laksana Penyensoran, Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1995 tentang Anggota Lembaga Sensor Film, dan surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Km.46/OT.001/MKP/2004 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF.

Fungsi LSF diatur dalam PP No.7 Tahun 1994 tentang LSF Bab II Pasal 4 dimana LSF mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia, lalu untuk memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia, dan untuk memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan.

Lembaga Sensor Film periode tahun 1995-1998 merupakan LSF pertama yang disusun berdasarkan UU dan Keppres, dengan Ketua H. Soekarno, SH, dan beranggotakan 45 orang termasuk Ketua, terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, cendekiawan, budayawan, dan tenaga ahli perfilman. Perbedaan yang signifikan antara LSF dengan BSF di antaranya adalah LSF dibentuk/ditetapkan atas perintah UU, sedangkan BSF berdasarkan SK Menteri. Masa tugas LSF 3 tahun, sedangkan BSF 2 tahun. Perbedaan lain adalah sekretaris LSF bukan merangkap anggota, sedangkan sekretaris BSF merangkap anggota. Lalu perbedaan lainnya adalah LSF memiliki komisi-komisi, sedangkan BSF tidak ada komisi-komisi.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri adalah langkah yang dilakukan LSF dalam menjawab tantangan banyaknya peredaran film dan iklan film yang dapat diakses melalui platform digital.

Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., menyimpulkan bahwa UU Perfilman yang berlaku saat itu, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1992, sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya sehingga sangat mendesak untuk membentuk UU Perfilman yang baru. UU No. 33 Tahun 2009 merupakan UU Perfilman yang baru, menggantikan UU sebelumnya. Disusul oleh PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF dan Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, merupakan dasar hukum yang digunakan oleh LSF saat ini.

Berikut adalah kebijakan yang telah dilakukan oleh LSF sesuai dengan amanat UU dan PP tersebut, di antaranya yaitu penyensoran film dan iklan film berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film yang disensor, lalu dalam melaksanakan tugas sensor, LSF tidak lagi memotong, tetapi memberikan catatan revisi untuk diserahkan kembali kepada pemilik film dan iklan film. Sensor film tidak hanya penentuan klasifikasi usia, tetapi juga penentuan kelayakan film ditinjau dari aspek-aspek moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. LSF juga mempunyai fungsi menjembatani khalayak penonton dan produser atau pemilik film agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. LSF menjadi mitra, baik dengan masyarakat penonton, maupun produser/pemilik film.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film, dimana film saat ini tidak saja dapat disaksikan melalui layar bioskop dan televisi, namun dapat diakses melalui internet, platform digital dan media streaming. Salah satu konsekuensi yang timbul dari kemudahan akses terhadap film dan iklan film tersebut, masyarakat semakin rentan untuk menonton film yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Tantangan tersebut dijawab oleh LSF dengan menggencarkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). LSF RI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberi literasi dengan tujuan agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dalam memilah dan memilih tontonan, dengan cara memperhatikan dan mengikuti panduan penggolongan usia yang telah ditetapkan oleh LSF.

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur apabila memenuhi kriteria:

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria: